1.前言

为应对全球气候变化和能源安全挑战,我国提出“碳达峰、碳中和”战略目标,力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和。能源结构转型是核心路径,需推动化石能源向清洁能源转变,构建以风电、光伏为主体的新型电力系统。当前,国家正在加快新能源开发,提升能源利用效率,推动智能电网、储能技术、氢能等关键技术突破,并完善碳市场机制,促进绿色低碳产业发展。粤港澳大湾区作为国家战略区域,正加速新能源产业集群建设,推动能源技术创新与产业升级。高校作为人才培养和科研攻关的重要力量,需深化产教融合,为能源转型提供智力支持和技术支撑。

广东省普通高校“协调新能源的数字电网技术工程研究中心”于2021年9月经广东省教育厅批复立项,是我校首个获批建设的工程研究中心,中心专注于协调新能源的智能配电网开发,聚焦新能源和新型配电网领域研究,着力打造一流的数字电网工程研究中心。

图1 工程研究中心揭牌仪式

研究中心致力于新能源高效利用技术、多能协同控制技术、人工智能在新型配电网中的应用三个主攻方向的技术创新、产品开发与社会服务等。主要建设目标为:

(1)科学研究方面:研究方向明确,特色鲜明,标志性、重大成果突出,科学研究的整体水平居行业内领先省内先进。

(2)师资队伍建设方面:培养一批高水平的专家学者和研究人员,力争成为重要人才培养基地。

(3)人才培养方面:促进人才培养,力求加快培养创新能力强、在省内乃至国内外处于领先地位的学术人才,加强高层次创新型及应用型专业技术人才队伍建设。

(4)社会服务:面向社会开展项目交流、科研项目落地成效显著,对行业发展和地方经济发展起到了积极推动作用,为学院服务产业提供强有力的支撑。

2.组织架构

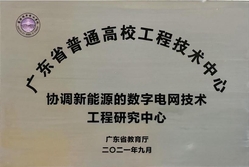

研究中心专注于协调新能源的智能配电网开发,以新能源高效利用技术、多能协同控制技术、人工智能在新型配电网中的应用为主攻方向,形成“三位一体”的研究架构。

图2 协调新能源的数字电网技术工程研究中心研究架构

图3 协调新能源的数字电网技术工程研究中心

3.主要研究人员

工程研究中心主要研究人员16名,其中教授4名,副教授8名、博士9名。由杨向宇任中心主任,张尧、赵杰、韩凤琴为学术顾问,林涛、陈志峰、高明、沈娜为中心主要学术带头人。

图4 研究中心主任:杨向宇

研究中心主任杨向宇:教授,博士生导师,硕士生导师,西安交通大学电气工程博士研究生。兼任中国机械工业教育协会高等学校机电类教学指导委员会电气工程及自动化学科电机与电器专业教学指导委员会委员、全国小功率电机标准委员会委员、中国电工技术学会小功率电机专委会委员、《微电机》杂志编委。主编了教材《电机的计算机辅助设计》(机械工业出版社,1996年)、副主编了教材《电机学》(黑龙江科学技术出版社,1997年)、参编了教材《电机学》(电力工业出版社,2004年),独著《企业电动机的节能与选型》(电力工业出版社,2011年)。先后主持和完成了多项国家级省部级研究课题,现已在国内外学术刊物发表论文150多篇,其中被SCI、EI收录40多篇。

图5 研究中心学术顾问

研究中心学术顾问:

张尧,教授,博士生导师。享受国务院政府特殊津贴专家。原华南理工大学电力学院院长、广州城市理工学院电气工程学院院长。《电力系统及自动化学报》编委、《电力系统自动化设备》名誉编委、中国电机工程学会高级会员、广东省电机工程学会副理事长。曾获中华全国电力教育基金许继奖教金一等奖,天津市科技进步二等奖。

赵杰,教授级高工,享受国务院政府特殊津贴专家。曾先后担任南方电网专家委员会专职委员、培训中心党委书记及主任、南方电网技术研究中心主任、南方电力调度中心党委书记等职务,兼任国际大电网组织中国国家委员会副主席、中国电机工程学会常务理事。曾荣获国家科学技术进步奖一等奖、二等奖,教育部科学技术奖一等奖、中国专利银奖等奖项。

韩凤琴,教授,博士生导师。曾担任三峡工程专家组成员。主要从事新能源及分布式能源开发、数值预测、智能控制与管理等领域科研及教学工作。多次主持国家自然科学基金、省重大科技专项、省自然科学基金及企业委托研究开发项目。曾获国家长江水利委员会科技进步一等奖、湖北省科学技术进步三等奖等奖项。

图6 研究中心学术带头人

研究中心学术带头人:

林涛,教授。致力于热电转换与能源高效利用技术领域的研究。主持省市级课题3项,产学研项目多项;参与广东省重点实验室项目、南方电网等企业委托项目多项。出版编著1部,发表论文20余篇,其中SCI/EI检索论文10多篇,授权发明专利10余项。担任粤桂智能工程研究院,汇杰电力集团等企业技术顾问。

陈志峰,副教授,高级工程师。原韶关供电局调控中心副主任,现任职于广州城市理工学院,担任微电网智能控制团队负责人。长期从事继电保护运行管理与科研工作,共主持、参与南方电网公司科研项目10多项,发表SCI /EI检索论文10多篇,申请专利20余项。曾获得南方电网公司科技进步一等奖1项,南方电网公司专利二等奖1项,多次获得广东电网公司科技进步奖。

沈娜,副教授。现任电气工程学院副院长,主要从事新能源高效发电技术领域的教学与科研工作。至今主持或主要参与科研项目10余项,发表学术论文10余篇,其中SCI收录1篇,EI收录2篇。曾获得清远市城市优秀设计二等奖1项,“南粤优秀教师”称号,指导学生参与全国大学生节能减排竞赛获奖多项。

高明,副教授,高级工程师。全国电力系统管理及其信息交换标准化技术委员会委员,原数字化部规建科科长,广州供电局信息中心副主任。长期从事电网企业数字化转型、建设工作,主要研究方向为数字电网、综合能源及人工智能,获得科技进步奖励共21项,共发表第一作者论文14篇,期中EI检索6篇,获专利18项,作为编写组第一完成人出版专著3本。

4.主要研究成果

4.1平台建设情况

研究中心聚焦新能源高效利用技术、多能协同控制技术、人工智能在新型配电网中的应用三大方向,孵化出相关的创新产品和平台,对行业发展和地方经济发展起到了积极推动作用,为学院服务产业提供强有力的支撑。

研究方向一:新能源高效利用技术

通过建设学校屋顶光伏电站、热电转换技术研究平台、配电设备特殊仓式环境智能控制与管理平台,解决行业中的关键技术问题,如新能源与配电网的交互影响及智能控制技术;分布式电源接入配电网的电能质量控制技术。

图7 学校屋顶光伏电站(左)

图8 热电转换技术研究平台(中)

图9 配电设备特殊仓式环境智能控制与管理平台(右)

研究方向二:多能协同控制技术

通过建设新能源多能互补微电网仿真控制平台、综合能源控制系统开发平台、光储充智能配电网平台、多能协同管理平台,解决行业中的关键技术问题,如光伏、热伏、水电、风电等多种新能源发电高效协调技术;微电网并网与离网运行特性以及控制策略技术的探索,对蓄电池储能运行特性与控制策略进行深入挖掘。

图10 新能源多能互补微电网仿真控制平台(左)

图11 综合能源控制系统开发平台(右)

图12 光储充智能配电网平台(左)

图13 多能协同管理平台(右)

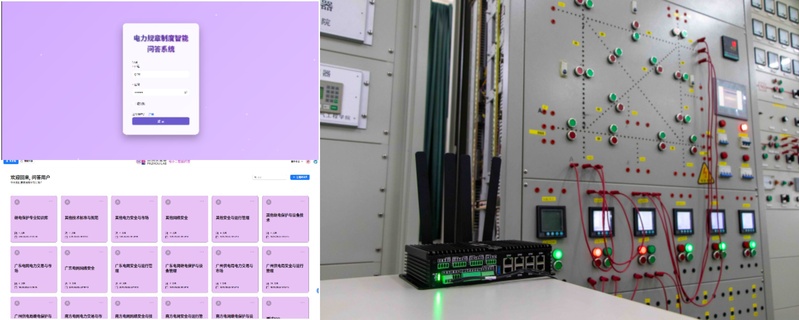

研究方向三:人工智能在新型配电网中的应用

通过建设电力系统人工智能研究平台、电力数字智能网关研发平台,解决行业中的关键技术问题,如对不同电力设备健康度评估问题,探索深度学习模型及解决方法;涵盖电力信息物理系统,研究以智能网关为核心的安全电力数字通信技术。

图14 电力系统人工智能研究平台(左)

图15 电力数字智能网关研发平台(右)

4.2科研项目立项情况

近五年来,研究中心聚焦协调新能源的智能配电网开展科学研究项目共36项(主持省部级或地市级项目9项,横向项目24项目,校级项目3项)。

4.3论文发表情况

近五年,研究中心成员在国际三大检索、国家权威期刊、核心期刊发表论文共51篇。

4.4专利申请与授权情况

近五年,研究中心成员累计申请专利68件,其中授权发明专利23件。

4.5研究中心促人才培养情况

研究中心建设促进人才培养,力求加快培养创新能力强、在省内乃至国内外处于领先地位的学术人才,加强高层次创新型及应用型专业技术人才队伍建设,提升我院乃至我校创新能力和科技竞争力,五年内与华南理工大学联合培养研究生12名。该中心建设的科研平台也将用于本科人才培养,助力提升人才培养质量。利用建立的相关科研平台开展认知实习、生产实习、毕业设计、课程教学、研究生教学等教学任务,指导本科生参与大学生创新创业项目和科技竞赛。该中心促进教学的具体目标如下表所示。

近五年,工程研究中心坚持科研育才双向赋能,构建“研-学-创”协同培养体系,累计100余名本科生深度参与横向项目攻关。学生团队在科研实战中表现突出,累计获得各项学术竞赛奖项340人次,其中指导学生获省级以上奖项77项。

近五年,研究中心承办第四届新能源与电力工程国际学术会议和第六届能源、电力与电网国际学术会议,为学生提供学术研究与创新发展的平台,学生以第一作者发表论文27篇。

5.队伍建设

研究中心根据教师自己的专业特点,发挥自身优势,参与中心的建设与研发。按各团队成员的研究方向,进一步明确团队成员个人的研究方向,促进教师共同进步。中心培养10名青年骨干教师,进一步优化团队师资结构。青年教授晋升教授2名、副教授4名、中级职称3名。研究中心主要青年学术骨干沈娜、陈志峰、高明等10人为双师双能型教师。资助12人次青年学术骨干教师外出学习培训,提升教师科研水平。

6.学术交流

研究中心积极开展国内外学术交流活动,与国内本研究领域科技人员交流30次,邀请日本、意大利、俄罗斯、加拿大等学术专家开展新能源和新型电力系统人才培养的科技和教育论坛,承办第四届新能源与电力工程国际学术会议和第六届能源、电力与电网国际学术会议,围绕着新能源高效利用与电池热安全新技术,新型电力系统运行和控制技术,人工智能在电力系统中的应用等主题进行国际学术交流,提高教师从事科研工作的积极性和主动性,从而提升学院科研整体的软实力。

图16 开展国际会议、专业大讲堂、学术交流会议

7.社会服务

工程研究中心以横向项目为载体,推动青年教师深度融入产业实践,提升专业技能和业务水平,提升服务社会能力,联合广东云舜综合能源、北京理工大学深圳汽车研究院(电动车辆国家工程实验室深圳研究院)等9家行业单位,落地横向科研项目246万元。

图17 企业交流

研究中心成员积极发挥高校社会服务职能,结合协调新能源的数字电网技术工程研究中心的研究方向,组织开展了系列社会实践活动,取得了显著成效。2022年至2024年,学院累计组建8支社会实践团队,吸引371名学生参与“返家乡”“展翅计划”“三下乡”等寒暑期社会实践活动,覆盖佛山、中山、井冈山、韶关、英德等多个地区。这些活动不仅为学生提供了实践锻炼的机会,更将工程研究中心的研究成果与社会需求紧密结合,助力地方新能源产业发展与乡村振兴。

图18 实践团参与实践活动

研究中心始终将社会服务作为重要使命,围绕协调新能源的数字电网技术工程研究中心的研究方向,研究中心成员指导学生组织开展了形式多样、内容丰富的志愿活动,取得了显著成效。2021年至2024年,累计开展志愿活动200余场,参与学生超过3000人次,覆盖校园服务、疫情防控、就业支持、社区建设等多个领域,充分展现了学院在服务社会、推动能源转型中的责任与担当。

图19 学生志愿活动现场